作者: 日期:2020-07-13 人气:350026

豆瓣与知乎身上,记录了中国互联网社区类产品不同的发展路径。

在互联网圈,知乎和豆瓣这两家公司经常被拿来比较:

它们都是诞生已久的“老牌”公司,早期都聚焦在高质量精英人群,都在长期使用中对用户构成了强大的心智,都面临着用户快速增长对原有人群及社区氛围的冲击,都经历了漫长的商业化探索过程。

然而,当我们深入探究就会发现:两家公司在内核上其实有非常多的区别。

本质上,他们是两类不同的公司。

接下来我们逐一来讨论知乎和豆瓣的共同点和差异,回顾这两家有着鲜明特征的中国互联网公司在产品和商业化上的探索历程。

先来看知乎和豆瓣相同的地方:

在我看来,知乎和豆瓣的重要共同点是——他们都形成了足够高的心智护城河。

诞生于2005年的豆瓣从一开始就是图书、电影、音乐点评网站,而15年后的今天,当我们问一个国内电影爱好者他会去哪里看电影的评分?

他的回答通常不会是IMDB,不会是时光网,更不会是猫眼、淘票票,而是豆瓣。

同样,如果问书评我们大概率也会得到相同的答案。

豆瓣的每一次改版都会有无数用户撕心裂肺地骂,“反对阿北独裁”小组中的讨论从来都没有停歇过,但骂归骂,骂完继续在豆瓣里点标记、发动态、看影评、逛小组。

知乎也一样,尽管2022年初知乎就宣布累计用户超2亿,这在客观上会稀释知乎在早期营造的社区氛围。

但如果我们问谁是中国第一知识社区?这个答案毫无疑问会是知乎。

知乎经历过战争,但事实上,不管是悟空问答的挖角大V还是微博力推的微博问答,几乎都没有影响知乎构建的知识生态,这背后源于知乎那套足够皮实的“内容生产-消费”机制。

在这套能自我循环的产品机制下,知乎尽管经历了用户的激增,内容生产端的调性不可避免从原来的高知内容转换成更多人关心的大众内容。

但知乎“出圈”并没有让产品社区和氛围变得失控:

看“卷积神经网络到底有什么意义?”的人和看“拥有一个漂亮的女朋友是一种神马体验?”的人在这个社区相安无事。

知乎背后这套兼顾算法和社交行为的分发体系发挥了非常关键的作用。

从这个意义上讲,豆瓣和知乎这两个产品从开始到现在,它们在用户中的心智从来没有变过,这就是这两家公司足够高的心智护城河。

所以,尽管中国互联网早已经历了沧海桑田,网易早已不是那个网易、新浪早已不是那个新浪、陌陌早已不是那个陌陌,人人早已…..没有了…..

但豆瓣和知乎在各自领域从来没有遇到过业务意义上和心智意义上真正的对手。

说完共同点,我们来说一说豆瓣和知乎的区别:

事实上,这两家经常被拿来比较的公司在文化、内核、模式、节奏、边界和商业化取向上都有着极其明显的区别。

不得不说,豆瓣有一种独特的气质,这种气质在产品层面就变成了一种产品洁癖。

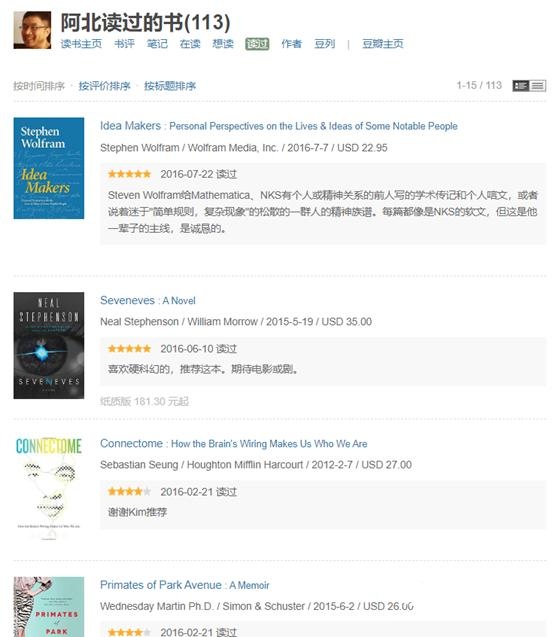

我浏览了一下豆瓣创始人杨勃(网名阿北)最近读过的几本书,有社会学的,有科幻的,甚至还有一本关于连接组学的书籍…..

但没有一本是关于商业的,独特而不随主流如有精神洁癖一般。

这便是阿北的个人写照,也是整个豆瓣的缩影。

豆瓣的产品洁癖和它的Slogan“我的精神角落”一脉相承,可以说正是这种调性成就了豆瓣,但在某种意义上,这种洁癖也成为豆瓣探索更大世界的一个瓶颈。

豆瓣的产品洁癖随处可见:

1. 面对人民日报客户端评论 “豆瓣猫眼恶意伤害电影行业”,和猫眼立刻会意让新电影6分以上不同,豆瓣依旧坚持如故。

2. 除了“影音书”之外,游戏也是很多豆瓣用户在线生活的的一个重要类目,但豆瓣始终认为玩游戏的人和看书看电影的人区隔太大,至今没有游戏类目的主入口,许多人不知道其存在的豆瓣“游戏”。

3. 在豆瓣FM,你永远不可能听到除了音乐之外如相声等明显可以增加用户时长的其他声音类型。

4. 在豆瓣阅读,你不可能在那个极具设计感的页面上看到霸道总裁爱上我的网络爽文。

5. 在豆瓣时间,你不可能在那个简洁雅致的界面上找到教你快速致富崛起的方法论课程,而等待你的,更多的是诗歌课、电影课、艺术鉴赏课。

6. 即便是在商业化的豆瓣周边商店——豆品,你只能选择极其有限的、文艺到普通消费者很难辨识的小众商品。

7. 豆瓣当年的RSS服务“九点”尝试过个性化推荐,但偏偏推荐的不是这个领域最大众消费的内容——新闻。

8. 在豆瓣,品牌广告如果不符合足够调性,豆瓣会宁愿选择不接也不会上线。

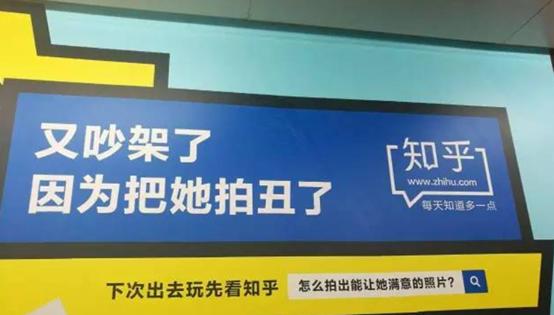

相比于豆瓣的产品洁癖,知乎的产品节奏就显得务实很多。

创始人周源曾经在内部信中直接写道,“知乎所处的环境和阶段,以及所肩负的期许,丝毫不容许任何懈怠。承诺结果、保持高效、敢打硬仗应该成为我们的工作准则。快则生,慢则死,说到必须做到。我们为效率而生为信赖而战。”

在“快则生,慢则死”这个信条下,知乎显然没有豆瓣的那种产品洁癖,一切服务于效率:

1. 在很多人看来,按照调性,知乎可能永远不会和快手有什么联系。但事实上,知乎接受了快手的投资,双方启动了“快知计划”,知乎和快手会在视频分发上联手做更多的事。

2. 当知乎想要夯实自己的流量的稳定性、在更大的生态位找到自己位置的时候,毫不犹豫在投资者中引入了百度、腾讯这样的巨头。

3. 当知乎为了更好地服务品牌广告主的时候,它会允许品牌呈现专属提问和回答,和正常用户内容一起进行综合推荐。

这些都反映了知乎和豆瓣相比,更加务实更加开放的产品策略。

豆瓣一直保持着一个精简的团队,这几乎让豆瓣对任何需要大规模投入但短期内看到不产出的业务避而远之。

这从正面看是一种克制,但从另外一个角度,卫夕认为本质上是——豆瓣不愿意做脏活累活。

比如,豆瓣曾经是上线过在线购买电影票业务的,但这个业务暂时不赚钱,同时的确也是一个需要投入线下取票机等大量人力财力的业务。

于是在短暂试水之后,阿北放弃了这个重业务,而后发的“猫眼电影”早已在香港证券交易所敲钟上市。

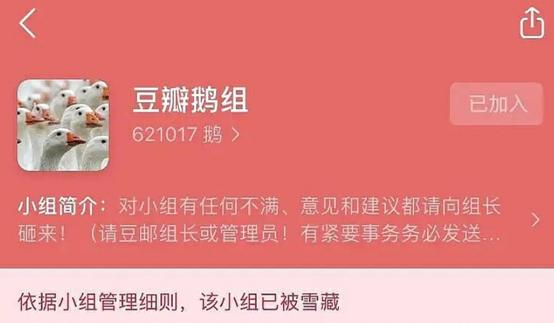

还有,面对言论监管,豆瓣的做法简单粗暴——如果一个小组有可能存在言论失控,豆瓣会选择将这个小组雪藏。

事实上,言论监管是一件非常复杂的事情,它涉及到技术,运营,产品等一系列的机制。

比如删帖之后的投诉往往需要人工介入,很多大公司的做法是在天津这样的地方招聘一大批的客服和审查人员,但很显然,这些很重的策略都入不了阿北的法眼。

再比如,豆瓣小组其实可以作为一个孵化器去做更多垂直尝试的:

比如果壳的“性趣小组”就孵化出了“知性”,事实上,“豆瓣招聘”的小组后来就演化成了招聘服务——周伯通,而“下厨房”小组就进化成了月活两千万的APP——“下厨房”。

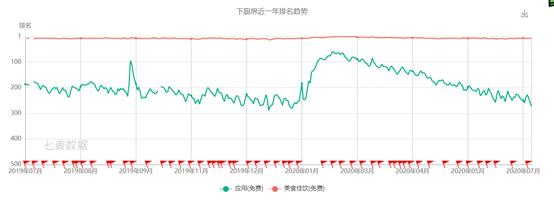

图源七麦数据

但遗憾的是,这些都不是豆瓣官方推进的,轻模式的豆瓣没有精力去做这些重业务。

而豆瓣之所以不愿意啃硬骨头,背后一个重要的原因是创始人阿北的价值取向,要知道,阿北曾经甚至想让豆瓣以一个公益机构的方式注册运行。

以豆瓣的体量,完全有能力和资本走得更近,但自2022年以来,豆瓣的融资就一直暂停在C轮。

我们很难判断这种策略是否是正确的,这种策略避免了豆瓣快速走向深渊的风险,但同时也让豆瓣错失了很多扩张的机会。

你可以说正是这种策略让豆瓣活了下来,你也可以说正是这种策略让豆瓣做不大。

在业务边界上,和豆瓣不同,知乎的打法则明显更加开放,知乎愿意去啃硬骨头。

首先,知乎认识到知识社区的商业化是一个长周期的过程,因此在融资层面比豆瓣要积极得多,历经F轮融资给知乎准备了足够充足的弹药。

有了这一重保障,知乎更有底气去啃硬骨头,去打硬仗。

比如知乎为了完善“智能社区”,在技术上的投入就不遗余力,推出了多场景内容匹配方案。

知乎每天新增大量问题、视频、电子书、专栏等内容,通过多场景内容匹配方案,可快速匹配站内已有相似问题和重复问题,有效减少重复性内容引入。还可根据电子书、专栏等会员内容,匹配出准确的、可回答的问题,提高运营效率和用户体验。

一系列的算法技术上的支持让知乎在人群迅速扩大出圈之后也能保证分发的效率。

再比如在做视频这件事上,知乎的节奏和态度很坚决。

视频化看似是一个内容形式的转变,但这背后其实是打法的全面升级,需要产品机制、运营策略和技术投入等多方的统一配合,其执行难度极大。

这一点我们从微博和微信的视频化进程就可以看到:微博的视频化经历了长达几年的探索,至今依然并不能算成功,而它一开始只能借助秒拍的视频技术能力作为支撑也从侧面反映了视频化并非一朝一夕之功。

而微信公众号的视频化步伐一直缓慢,直到视频号我们才看到微信内容视频化新的可能性。

从这个意义上讲,视频化并非一块好啃的骨头,但知乎毫不犹豫地投入,这背后源于知乎对内容演进趋势的判断。

在今年愚人节,知乎推出活动“B乎”。

宣称其为知乎的B面,而进入B乎的界面,其主推的内容大都为视频形式或直播内容,从知乎出圈、把图文内容转换成视频的半佛仙人用事实证明了硬核知识内容视频化的潜力。

相比于现在专心制作视频的半佛仙人,图文视频两不误的科普博主“毕导”的数据更能直观说明知乎视频化的趋势。

以毕导最新的视频为例,该视频在知乎获得了6500多个赞以及600多条评论。

对比来看,与该视频文案一致的文字内容虽然点赞量相差无几,但评论量却少了一半,知乎的视频内容不仅在认可度上与图文大致相当,而且拥有更好的互动效果。

除了文字转型的作者,知乎也吸引了原生的视频作者。

比如在今年四月左右入驻知乎的“四平警事”和“三个老爸实验室”,这两个账号一个普法一个科教,短短三个月就在各自的垂直领域收获了十几万粉丝(四平警事14.1万,三个老爸实验室16.7万)。

而他们在知乎上都是以视频形式打响第一枪的,四平警事在知乎上至今从未回答过一个问题,但靠8个视频就收获了14万粉丝。

知乎的社区文化为垂直领域内容创作者提供了沃土,但知乎的视频版图中仍然部署了轻松的娱乐版块。

去年11月在B站拥有百万粉丝的视频创作者朱一旦入驻知乎,为知乎的视频化带来了一大波热度,到如今朱一旦在知乎上也拥有了100多万粉丝。

同时知乎还给这类从其他视频平台而来的创作者提供了新的互动方式:朱一旦在知乎的提问“如果由你来写一期《朱一旦的枯燥生活》剧本,你会怎么写?”共收到了162份答案。

而这正是创作者所寻求既能了解观众口味,又能增加粉丝黏性的最好途径。

对知乎来说,知识内容视频化,不仅仅是平台创作者的需求,也是平台自身的机会。

视频降低了知识内容的吸收门槛,优质的平台有机会借此收获更多的新用户。

再说直播,关于直播这个业务,知乎基于以下两个逻辑判断。

第一,直播的本质便是内容分享,而知乎自身的内容创造和内容传播早已有了基底,甚至在许多垂直内容领域知乎拥有着独特的壁垒。

第二,直播拥有视听双向的即时互动、口语化的特点,打通了深度沟通的渠道,够更好的展示内容创作者的个人魅力,从而促使用户进一步的付费、分享行为。

知乎其实早在2022年的月份就上线了直播产品,对于知识类的直播到底应该如何做知乎有着自己的思考,创造性地开创了辩论直播这种新型的、更有趣味性的直播形式。

从王瑞恩和毕志飞的直播辩论传播效果来看,这种形式有着很大的潜力。

我们再来看豆瓣和知乎在商业化层面的差异。

豆瓣的商业化层面我们从几个维度上看,首先是品牌广告:

豆瓣的品牌广告对调性的要求非常高,以至于很多品牌其实没办法在豆瓣上进行广告投放,这方面其实豆瓣也做过品牌方面的尝试,比如说——品牌小站,但这个业务很快就浅尝辄止。

而效果广告层面,豆瓣一直没有建立起一个效果广告的代理商体系,因此今天我们在豆瓣看到的很多效果广告都直接来自于腾讯的广点通。

这在一定程度上反映了豆瓣的效果广告能力。

作为一个三万人的“我在长沙念大学”小组的组长,卫夕在2022年左右收到过豆瓣和组长合作在小组内置顶广告的合作,而除了收到一次不超过100块的收益之外,之后就毫无音信了。

豆瓣已经非常努力了,但这套机制目前看还没能把内容的贡献者和管理者的价值充分发挥出来。

与此相反,知乎的商业化就要开放得多。

首先,我们来看知乎的广告体系。

在品牌广告层面,知乎高质量的人群和高质量的内容生态对有追求的品牌广告主有着一种天然的吸引力,而知乎也在产品层面为品牌营销推出了一个全方位的解决方案:

在形式上,品牌广告深入到知乎多个产品模块。

从开屏到插屏、从信息流到评论页、从PC端到Web移动端,从APP到小程序,从搜索到榜单,甚至下拉刷新、分享按钮,知乎都见缝插针地加入了广告。

但知乎高明的地方在于,它深刻理解“原生广告”中的“形式原生”和“意图原生”,把广告和内容进行了很深度的融合,而体现到用户端的感觉是知乎的广告并不招人反感。

这在广告产品上需要很深的功力,某种意义上是广告能力成熟的表现。

同时,知乎推出了“品牌提问”、“大咖提问”、”知乎圆桌”、“品牌活动”、“机构入驻”等深度原生的方式笼络了一大批和知乎目标人群切合的品牌广告主,让这些品牌的内容原生地在知乎体系内流动。

再来看效果广告,知乎建立了完善的效果广告代理商体系,知乎也在业界较早推出了OCPC的广告投放方式。

而知乎本身长于互动的产品形态也为效果广告的算法提供了足够的优化空间。

在知乎,我们很少看到微博那种祛痘、脱发的直白广告,某种意义上,收割知乎用户的智商税难度比其他平台要更大一些,因此,在长期的摸索中,知乎也找到了如电子消费、电商、游戏等符合目标人群的长期效果广告主。

再说知乎商业化的另一重要一极——知识服务:

和“豆瓣时间”寥寥无几的SKU相比,知乎把知识服务做成了一个体系,知乎打通了问答和付费内容之间的通路。

2022年知乎在自家平台推出官方账号——“盐选推荐”以及“盐选科普”。

将先前与问答社区割裂的付费的电子书、live、期刊等内容拆分成小段,然后把书中对应的内容作为答案安排到不同的问题中去,使原本接触不到付费内容的非会员用户,在浏览问题时产生兴趣,有了兴趣之后再进行付费购买。

同样的逻辑,郎朗在知乎上开设的课程,也参考了知乎中关于钢琴的热门话题,在用户的提问,回答以及讨论中找到了课程的热点,精准掌握用户兴趣设计成课程的目录,吸引其付费。

总结一下,和豆瓣略显保守的公司策略相比,知乎的节奏明显更快,从这个意义上,知乎留给业界的期待也会更高。

如今知乎踏上了视频化这一新征程,在内容产业进化的大趋势下,这注定是一条赛道竞争惨烈的路。

和抖音娱乐视频“杀时间”的逻辑不同,知识类视频的逻辑其实是为用户“省时间”,帮助用户想在最短时间内了解一个领域的知识。

从这个意义上,占领了“专业”这一心智的知乎还有更大的内容潜力可以挖掘。

豆瓣和知乎,两个话题诸多中国互联网产品在经历了漫长的探索之后,最终还是走向了不同的路口:

一个向左,一个向右。

作者:卫夕

来源:卫夕指北(ID:weixizhibei)

想必昨天各位移动圈的小伙伴们,都知道美团旗下系列产品遭遇App Store全线下架的一幕《爆炸新闻!今日美团旗下应用被App Store全线下架!是何原因?》,朋友圈从11点钟开始就刷屏。为此APP顶

1526823

1526823大约两周以前,有个做企业服务产品(即是面向企业而非个人用户提供服务的产品,典型如Teambition、快法务、51社保这一类)的朋友跑来问了我一个问题:老黄老黄,你说像我们这样的产品,运

1315822

1315822核心数据2018年度中国网络广告市场规模达到4844.0亿元,同比增长29.2 %。从绝对值来看,中国网络广告产业生命力依然旺盛,预计在2021年市场规模将达到近万亿。2018年,电商广告份额占比为

1284301

1284301跟大家分享一下2020年Z世代洞察报告。QuestMobile数据显示,截止到2020年11月,95、00后Z世代活跃用户规模已经达到3.2亿,占全体移动网民28.1%;从分布上看,一线、新一线、二线城市占比近45%

1271689

1271689联系电话:15314649589

添加微信:feishangdaren

工作时间:9:00-18:00 (工作日)

意见建议:1415941@qq.com